El porvenir (y el pasado) actúan en golpes de teatro. En la biografía de uno de los grandes dramaturgos (y escritores, y seres humanos), Fernando Arrabal, está esa frase de esta manera: “El porvenir actúa en golpes de teatro”. Dio la vuelta al mundo, en francés, y se puso de frontispicio de su genio, siendo de otro (y a él que más le daba) esa melancólica forma de llamar a la casualidad.

Desde que descubrí a aquel gran personaje que sigue siendo Arrabal esa frase me sirve para explicar, cuando es raro, y difícil, u obvio y reciente, lo que sucede. En este caso todo viene a cuenta de que el último viernes recibí una noticia horrible, pero temida, la muerte de Dolly Onetti, la viuda nonagenaria de uno de los grandes escritores de la lengua española en el siglo XX.

Me dio esa noticia triste, con la tristeza que rompe el corazón a cualquier edad que ocurre, Hortensia Campanella, escritora, que ha hecho de la memoria de Onetti y de Mario Benedetti, aquellos dos grandes amigos, una tarea moral, un homenaje sin descanso ni olvido.

Dolly, que acababa de morir esa mañana en Buenos Aires, donde nació y donde tenía amigos y familia, era música, una música extraordinaria que en España, en Madrid, tuvo su escenario, y cuya casa, durante años fue, con Onetti hasta que éste murió (en 1994), un piso de la avenida que va al aeropuerto de Barajas y que desde años tiene abajo una placa que recuerda al maestro.

Yo viví al lado de esa casa, los fui a ver muchas veces, porque además en un tiempo fui su editor; veía allí a Dolly queriéndolo, ayudándole a enfrentarse con su perra, Biche, que según Juan Carlos Onetti era la culpable de que él no se levantara de la cama, ese legendario hecho de su vida. “No me levanto porque Biche me muerde las canillas”.

Durante años esa fue una pareja feliz, y Dolly era una mujer feliz haciendo felices a los amigos de Onetti y, en general, a los amigos, a los que íbamos y veníamos cuando ellos nos dejaban entrar y salir al extraordinario domicilio de la amistad que fue aquel ático, ahora un símbolo del recuerdo que tenemos de ambos.

Hortensia Campanella me dio la noticia y luego escribió sobre Dolly, con la exquisita sensibilidad con la que siempre se ha ocupado de aquellos que fueron sus amigos y sus genios, entre los que están sin tacha Onetti y Benedetti, tan disímiles, tan queridos.

Onetti se burlaba a veces de Benedetti porque éste era solemne y a veces refunfuñado, mientras que el autor de Cuando ya no importe hacía caso a ese hermoso título suyo y la verdad es que le daba importancia a pocas cosas. Como fui editor de los dos sé que a ambos les preocupaban, desde el punto de vista editorial, las mismas cosas: que los libros se hicieran bien y, además, que fueran bien pagados.

Tenían agentes distintas, en España y en América, pero de eso no los oí hablar nunca. Cuando Mario llegaba a casa de Juan Carlos éste siempre tenía para su amigo chanzas alegres, que Mario aceptaba con aquella risa que era como un hilo de asma viniendo de la calle.

Durante el tiempo que duraron siempre pensé que a lo mejor esa excepción que no existe, que no se mueran los amigos, iba a mantenerlos cerca y juntos, aunque uno se volvió (iba y volvía, hasta que no volvió más) a Montevideo y el otro, Onetti, se quedó en España, donde murió en un hospital, y la desgracia final, la muerte de Benedetti también fue en un hospital casi al tiempo en que moría, cerca de ese establecimiento, Idea Vilariño, la poeta que tanto fue de Juan Carlos.

Cuando murió esta mujer irremisible en su vida yo había estado visitando a Mario Benedetti, que ya no conocía nada. Me acerqué al velatorio de Idea y de pronto tuve ganas de tomarme un café. El hombre, alto, espigado, vestido de silencio, me puso lo que yo quería y luego se dedicó a fregar el mostrador como si se hubiera llenado de sollozo. Poco después también murió Mario, y no me olvido de la desolación que llenó el universo en el que habían estado todos juntos y riendo.

En todo caso, murió Dolly, tan querida, tan comprensiva, tan musical y tan alegre, tan inteligente, el ser humano que hizo de Onetti un mundo distinto, risueño, vital, un hombre de pie que estaba siempre quejándose de la perra que no lo dejaba andar, cuando en realidad no andaba porque no le daba la gana.

Este último sábado estuve escuchando hablar de Onetti a Guillermo Saccomano, autor argentino que acaba de ganar el premio Alfaguara de Literatura por Arderá el viento, un libro que tiene dentro la arena del mundo y de su pueblo de mar, y que es mucho más que una novela, es un poema que bien podía haber recitado con el escritor al que admira y del que llevo escribiendo tanto rato, Juan Carlos Onetti.

Ese modo suyo, de Sacccomano, de contar a Onetti me llenó de ganas de verlos juntos, y ya sólo pueden estar juntos (y lo están) en la literatura. Y eso sonó para mi mientras hablaba el autor premiado junto a Andrea Stefanoni, la autora de La abuela civil española, que es la que rige la gran librería argentina de Madrid, La Mistral.

Estuve escuchando a Saccomano como quien escucha, además, a Ricardo Piglia y a Borges, los dos hablando con él, porque hacía tiempo que yo no sentía que el sonido argentino de la literatura tuviera intérpretes tan fieles, tan entregados, sobreviviendo con la virtud de quererlos a aquellos que fueron maestros antes.

A Sacconamo no sólo le conté de la triste noticia de la muerte de la mujer que sobrevivió a Onetti sino algo más que ocurrió cuando Hortensia Campanella me hizo partícipe de esta última despedida. Sucedió que ese mediodía en que ella me contó por el teléfono la tristeza que la acompañaba, yo había recibido un mensaje de Héctor Abad Faciolince, el autor de El olvido que seremos, explicando una coincidencia de esas que se dan de vez en cuando y que tienen que ver con los milagros que propician aquellos que están muy atentos.

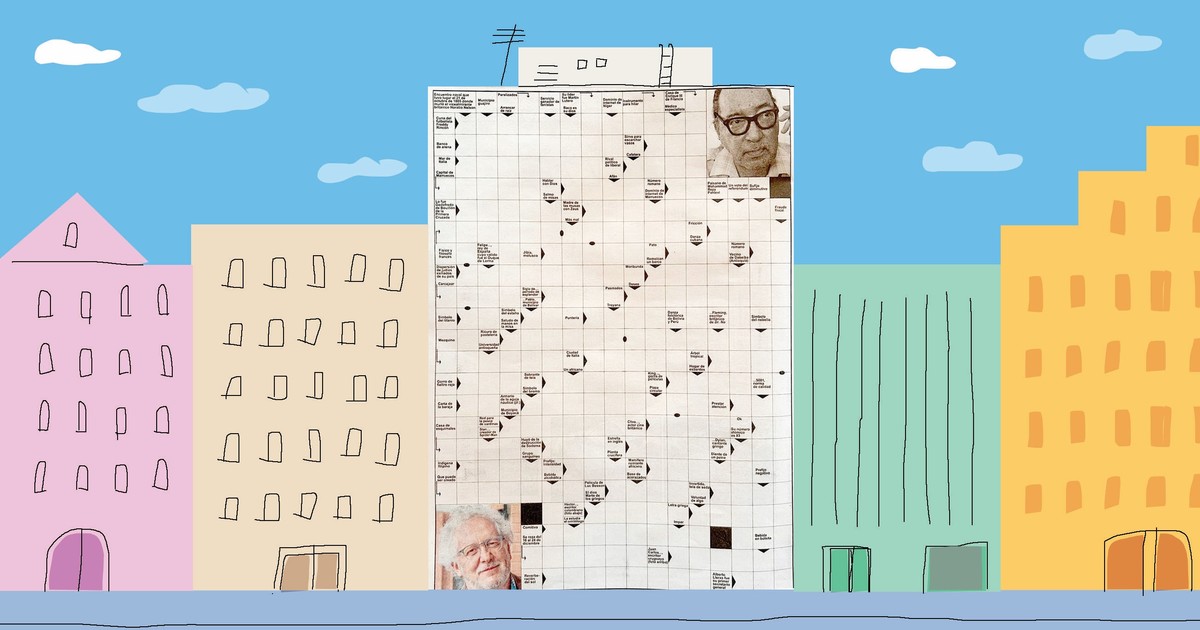

Lo que Héctor había observado, y eso me vino a decir, era que en el crucigrama diario de un periódico de su pueblo, Medellin, había descubierto ese que publicaban dos adivinanzas del crucigrama, uno tenía el rostro singular de Onetti, ya saben, los ojos grandes, la boca marcada por la dentadura que fue legendaria (pues él aseguraba que no era como se veía, la buena se la había prestado a Vargas Llosa), y el otro lado del crucigrama era el rostro, juvenil hasta con canas, del escritor colombiano.

Cuando Héctor ya supo por mi de la muerte de Dolly y de esta coincidencia él se acordó de lo que siempre se dijo de una antigua broma del gran novelista: “En estos días leí una entrevista de Onetti en la que dice que le había gustado mucho Cien años de soledad, pero que sólo había leído 121 páginas. Le preguntan por qué, y él: ´Demasiados milagros`”.

Seguro que Dolly se rendiría de risa escuchando cómo su amor de la vida era rememorado de tantas maneras el día en que en un sitio y en otro del mundo estábamos velando la despedida de esta música que tuvo tiempo para querer y para llorar y para vivir y ser recordada como se quiere una vida entera llena de risa y también adioses.